Kurz betrachtet

Technik

Technik

Grundlagen

Ein beliebtes Schätzeisen des Funkamateurs

*Die Zahlen sind gerundet: 6dB ⇒ Leistungsverhältnis = 3,9810717055349722.

Aber diese Kleinigkeiten können wir getrost vernachlässigen.

| S-Stufe | dBS | ≤30MHz | >30MHz | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| µV | dBµV | dBm | µV | dBµV | dBm | ||

| S9+60dB | 60 | 50mV | 94 | -13 | 5mV | 74 | -33 |

| S9+50dB | 50 | 15,8mV | 84 | -23 | 1,58mV | 64 | -43 |

| S9+40dB | 40 | 5mV | 74 | -33 | 500 | 54 | -53 |

| S9+30dB | 30 | 1,58mV | 64 | -43 | 158 | 44 | -63 |

| S9+20dB | 20 | 500 | 54 | -53 | 50 | 34 | -73 |

| S9+10dB | 10 | 158 | 44 | -63 | 15,8 | 24 | -83 |

| S9 | 0 | 50 | 34 | -73 | 5 | 14 | -93 |

| S8 | -6 | 25,1 | 28 | -79 | 2,51 | 8 | -99 |

| S7 | -12 | 12,6 | 22 | -85 | 1,26 | 2 | -105 |

| S6 | -18 | 6,3 | 16 | -91 | 0,63 | -4 | -111 |

| S5 | -24 | 3,16 | 10 | -97 | 0,32 | -10 | -117 |

| S4 | -30 | 1,58 | 4 | -103 | 0,16 | -16 | -123 |

| S3 | -36 | 0,79 | -2 | -109 | 0,079 | -22 | -129 |

| S2 | -42 | 0,40 | -8 | -115 | 0,040 | -28 | -135 |

| S1 | -48 | 0,20 | -14 | -121 | 0,020 | -34 | -141 |

Signalbeurteilung mit echten Werten?

Auf die Richtung kommt es an

Verwirrung im Dreierpack

Analoge Frequenzmodulation

Dem Kanalarbeiter auf der Spur

Einfach zweifach

Einfach gehts besser

VSWR - Der heilige Gral

| VSWR | Leistungsverlust Reflexion % |

Abgestrahlte Leistung % | Reichweite km theoretisch |

|---|---|---|---|

| 1,0 | 0 | 100 | 10 |

| 1,2 | 1 | 99 | 9,959 |

| 1,3 | 2 | 98 | 9,915 |

| 1,4 | 3 | 97 | 9,860 |

| 1,5 | 4 | 96 | 9,798 |

| 2,0 | 11 | 89 | 9,428 |

| 2,5 | 18 | 82 | 9,035 |

| 3,0 | 25 | 75 | 8,660 |

| 3,5 | 31 | 69 | 8,315 |

| 4,0 | 36 | 64 | 8,000 |

| 4,5 | 40 | 60 | 7,714 |

| 5,0 | 44 | 56 | 7,454 |

| 6,0 | 51 | 49 | 6,999 |

| 7,0 | 56 | 44 | 6,614 |

| 8,0 | 60 | 40 | 6,285 |

| 9,0 | 64 | 36 | 6,000 |

| 10,0 | 67 | 33 | 5,750 |

| ∞ | 100 | 0 | 0 |

Der 50Ω Lügner

Die nachstehenden Berechnungen sind rein theoretisch. Bei der Berechnung einer Antenne spielen Material, Aufbauhöhe sowie örtliche Gegebenheiten eine wichtige Rolle.

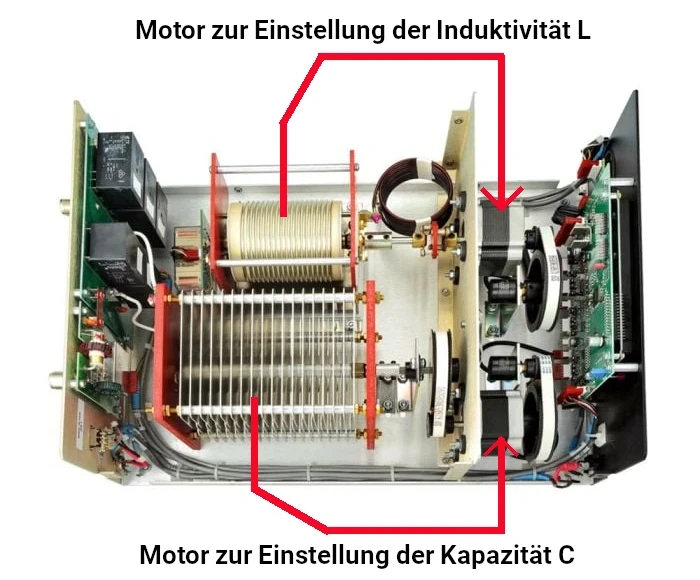

Gerätebeispiel - PALSTAR